メダカを屋外で飼っていると、冬の寒さが心配になりますよね。

「ヒーターなしでも大丈夫?」「氷が張ったらどうするの?」

そんな疑問を持つ人も多いと思います。

結論から言うと──

ヒーターなしでも、正しい環境を整えればメダカは冬を越せます。

むしろ屋外の自然な温度変化に慣れたメダカは、強く・長生きしやすいのです。

この記事では、初心者でも実践できる

ヒーターなしで冬を乗り切る7つのコツを詳しく解説します。

1. メダカが冬を越せる理由

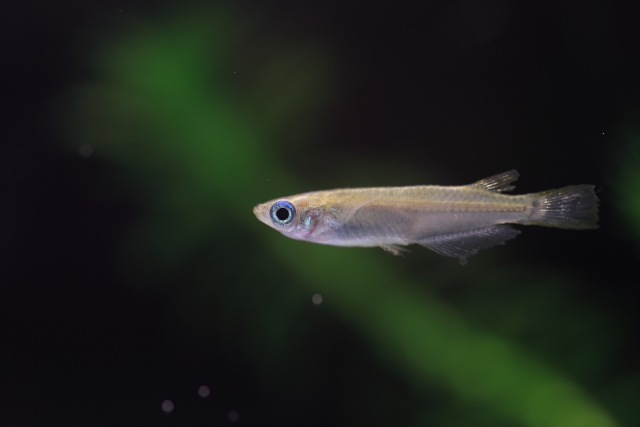

メダカは日本原産の魚で、寒さに強く環境適応力が高い生き物です。

気温が下がると代謝を落とし、水底でじっと冬眠状態になります。

重要なのは「水温が0℃を下回らず、水全体が凍らないこと」。

水深が15cm以上ある容器なら、底まで凍ることはほとんどありません。

2. 冬越し成功のための前提条件

ヒーターなしで越冬させる前に、以下の3つをチェックしておきましょう。

| チェック項目 | 理由 |

|---|---|

| 水深が15cm以上あるか | 水温が安定し、底が凍らない |

| 水量が十分あるか | 温度変化が緩やかになりやすい |

| 屋外で風を防げる場所か | 冷風・放射冷却を避けられる |

✅ 目安:10〜20Lの容器に5〜8匹まで

小さすぎる容器は急変に弱く、冬越し失敗の原因になります。

3. ヒーターなしでメダカを守る7つのコツ

ここが本題。冬越し成功のポイントを7つ紹介します。

① 容器は「発泡スチロール」または「トロ舟」を選ぶ

発泡スチロール容器は断熱性が高く、夜間の冷え込みをやわらげます。

トロ舟も水量が多く、温度が安定しやすいです。

💡 プラスチックやガラス水槽は屋外冬越しには不向き。

冷えやすく、側面から凍結するリスクがあります。

② 容器を地面に直置きしない

コンクリートや地面に直接置くと、底から冷えます。

すのこや発泡ブロックの上に設置しましょう。

地面との間に空気層をつくるだけで、底冷えを防げます。

③ 水面を落ち葉やすだれで覆う

寒波や強風の日は水面が急冷されやすいので、

落ち葉数枚・すだれ・断熱フタで覆うのがおすすめ。

直射日光を遮りすぎないよう、部分的にカバーします。

④ 水草や浮草を減らしすぎない

冬場でも水草は保温・酸素供給のサポートをします。

特にアナカリスやマツモは低温にも強く、自然のシェルターになります。

ただし繁茂しすぎると底まで日光が届かず、酸欠の原因になるため半分程度に剪定しましょう。

⑤ 給餌は「水温10℃未満でストップ」

水温が10℃を下回ると、メダカの消化能力が急激に落ちます。

この時期の餌は**逆効果(消化不良→死亡)**になることも。

✅ 対応策:

- 10〜12℃:2〜3日に1回、少量

- 10℃未満:給餌停止

⑥ 水換えは控え、蒸発分を足すだけ

冬は代謝が低く、排泄量も少ないため、頻繁な水換えは不要です。

急な温度変化がメダカにストレスを与えるので、足し水だけでOK。

💧 水道水は汲み置きしてカルキを抜くか、カルキ抜きを使用。

⑦ 強風・積雪・寒波の日は「防風+断熱」強化

寒波の日はフタやすだれの上に段ボール+ビニールで即席カバー。

風通しは少し残し、酸欠にならないよう注意。

雪が積もった場合は、水面の雪を早めに除去しましょう。

4. 冬によくあるトラブルと対策

| トラブル | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| メダカが動かない | 冬眠中(正常) | 触らずそっとしておく |

| 水が白く濁る | バクテリアの一時減少 | 全換水せず、放置で回復 |

| 氷が張る | 気温急低下 | 割らず自然解凍。厚さ2cm未満なら問題なし |

| 全体が凍りそう | 水量不足・日陰過多 | 容器を移動 or 足し水で対処 |

⚠️ 氷を割るのはNG。振動でメダカがショック死することがあります。

5. 春に元気に再始動させるコツ

気温が15℃を超える3〜4月頃、メダカが少しずつ動き始めます。

- まずは餌を少量から再開(1日1回ごく少なめ)

- 徐々に**部分換水(1/3ずつ)**で水質をリフレッシュ

- 水草を新しく挿し、日照時間を増やす

この時期に急に全換水すると、せっかく冬越しした個体が弱るので注意。

6. まとめ|ヒーターなしでも冬は越せる

最後にポイントを振り返りましょう。

| 項目 | コツ |

|---|---|

| 容器 | 発泡スチロール or トロ舟(断熱性◎) |

| 水深 | 15cm以上 |

| 飼育場所 | 日当たり&風よけのある場所 |

| 給餌 | 水温10℃未満でストップ |

| 水換え | 足し水のみ。全換水はNG |

| 防寒 | すだれ+落ち葉+段ボールで簡易保温 |

| 春の再始動 | 餌少量→水換え→光量アップ |

🔸 ヒーターに頼らずとも、環境を整えれば十分冬越し可能。

「動かさず・いじらず・そっと見守る」のが最大のコツです。

コメント